Frenchtown

Détroit avait près de 2 000 habitants avant la guerre de conquête, en 1754. Après la guerre, il en restait 400, dans une région passée sous le régime britannique, et d’une importance diminuée par l’arrivée de traiteurs venus des autres colonies, comme la Pennsylvanie et la Virginie. Puis, la guerre d’indépendance a apporté d’autres conflits d’allégeance aux résidants de la colonie. Quoiqu’il en soit, la population de la ville a recommencé à croître, mais dans une autre langue, si bien que des gens ont choisi de s’établir ailleurs pour protéger leur mode de vie et leur culture. Certains ont migré vers le Haut-Canada, d’autres ont choisi les États-Unis.

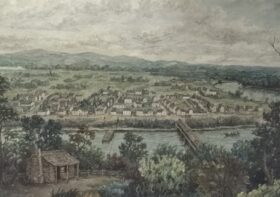

Ainsi, François Navarre et son frère Jacques, ont acquis des terrains le long de la Rivière aux Raisins, à environ 70 kilomètres à l’Est de Détroit. Ils les ont acquis d’une nation autochtone amie, les Potawatomies. Le contrat a été conclu le 3 juin 1785. Trois ans plus tard, un village était créé : Saint-Antoine de la rivière aux Raisins et une église était construite. En 1801, l’évêque de Québec, Pierre Denaut, s’y est déplacé à la demande de l’évêque de Baltimore. Il a confirmé 200 personnes.

L’église a déménagé 40 ans plus tard, mais les registres témoignent de l’importance du lieu. Plus de 500 personnes y ont été enterrées et elles portent, pour la plupart des noms familiers aux oreilles québécoises, même si parfois, l’orthographe a été inventif…

L’exemple des différentes versions pour la famille Ménard est frappant

Donc en 1839, l’église est déménagée plus proche de l’embouchure de la rivière aux Raisins, et est bientôt devenue, en 1845, Saint-Marie de l’Immaculée Conception. Autre changement important, la langue : jusqu’en 1844, les actes : baptêmes, mariages ou sépultures, sont rédigés en français. Voici le dernier baptême, le 8 juin 1844, celui d’Irène Murphy :

Le baptême suivant, le 12 juin, Georges Guillaume Lachapelle, est enregistré en latin

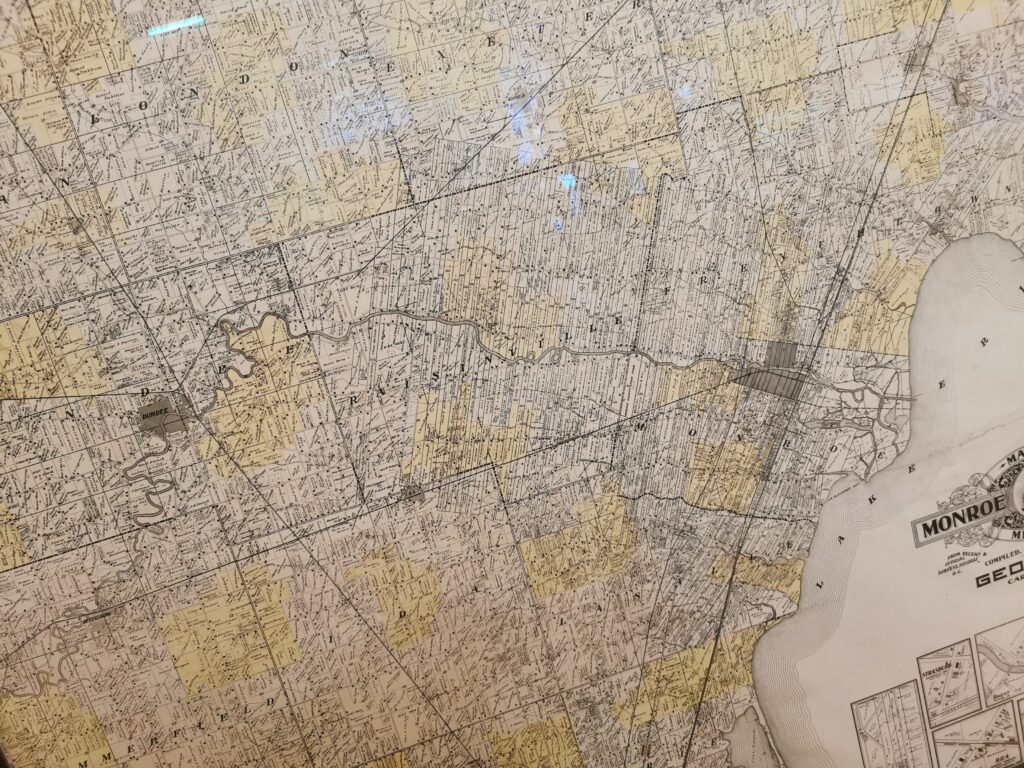

Les Canadiens de la Rivière aux Raisins ont laissé leur trace jusque dans le cadastre de la ville de Monroe, comme en témoigne ce plan de 1901

On voit bien les terres s’étirer à partir de la rivière, comme ailleurs en Nouvelle-France. L’assimilation a pris du temps. Personne ne parle plus le français dans la région. L’éducation, les média ont fait leur oeuvre, mais ceux qui portent un nom français se souviennent de leur histoire, et de nombreuses rues la rappellent, dans cette ville qui a aussi vu naître un célèbre général de la guerre civile et des guerres indiennes, George A. Custer, mort à Little Big Horn.

La ville de Monroe tire aussi gloire de deux grandes entreprises : LaZboy y a son siège social et les amortisseurs Monroe y sont nés.

Leave a Reply